近期,国家能源局发布“十四五”时期能源高质量发展成就及“十五五”重点工作部署,不仅用数据印证了我国氢能产业的领先地位,更明确了下一阶段的发展方向。

国家能源局指出,在“十五五”发展时期,将持续提升电力消纳新能源水平,同时,也将积极拓展新能源非电利用途径,推动风光电制绿氢实现规模化应用,并向绿氢冶金、绿色合成氨、绿色甲醇、绿色航煤等方向延伸,开拓新的消纳空间。

可以预见,在 “十五五” 发展浪潮中,氢能将迎来前所未有的发展机遇。

国家政策加持

2024年氢能产销世界第一

近年来,我国加快推动氢能全产业链发展。2022年3月,国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,明确氢能是战略性新兴产业的重点方向,是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。

同时,在2024年,氢能作为前沿新兴产业列入2024年政府工作任务,并被写入《中华人民共和国能源法》,提出“积极有序推进氢能开发利用,促进氢能产业高质量发展”。

今年,国家能源局发布《中国氢能发展报告2025》,《报告》指出,2024年我国氢能全年生产消费规模超3650万吨,位列世界第一位。截至2024年底,各地建成可再生能源电解水制氢产能超12万吨/年,建成加氢站超540座,推广燃料电池汽车约2.4万辆,各领域试点示范取得积极进展。

同年5月,国家能源局再次下发文件,组织开展能源领域氢能试点工作,引导氢能先进技术装备落地应用、基础设施高水平建设、综合利用效能提升和产业规范有序布局。

可见,氢能产业发展逐步进入有序破局的新阶段。

21省出台氢能中长期规划

13省明确氢能指标

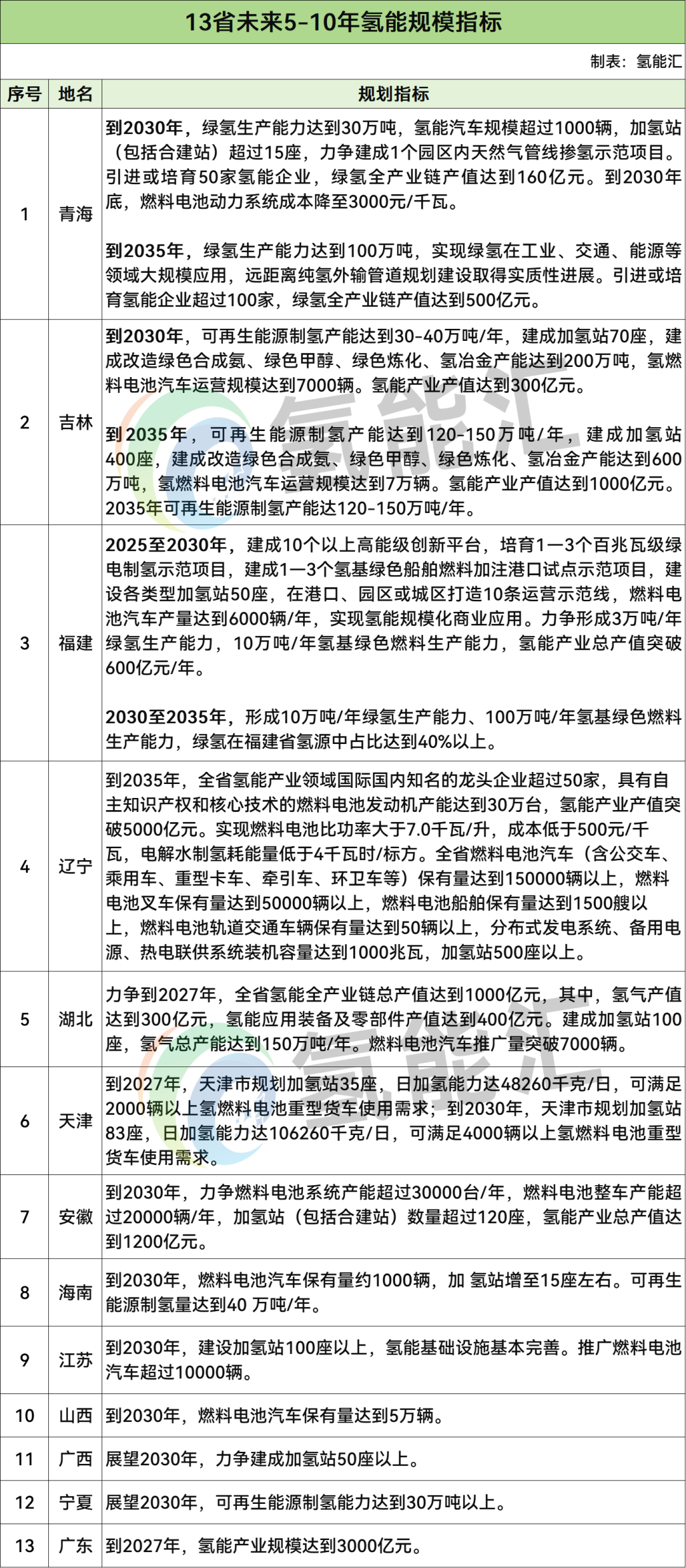

近年来,在国家政策的支持下,我国氢能产业发展成效显著,各省也在积极布局氢能产业领域,并陆续出台相关氢能中长期规划政策。据此,氢能汇梳理了各省在未来5-10年氢能发展目标。

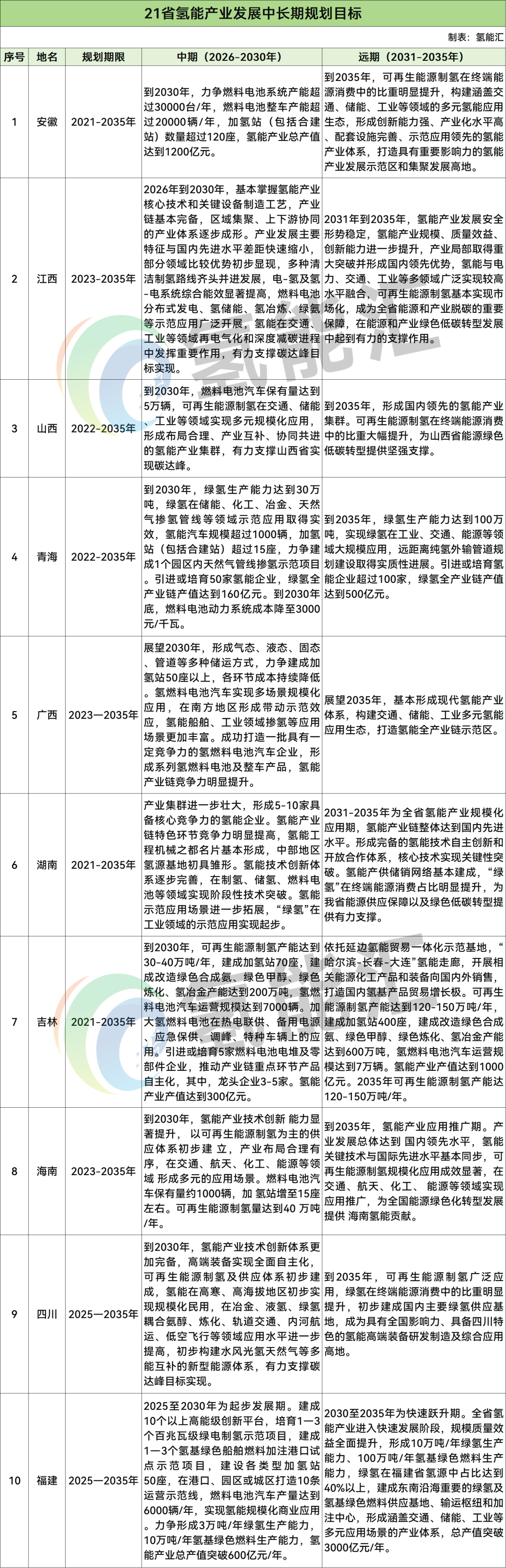

通过梳理,明确未来5-10年氢能中长期规划的省份有21个,分别是安徽、江西、山西、青海、广西、湖南、吉林、海南、四川、福建、河南、上海、辽宁、江苏、山东、陕西、宁夏、广东、天津、湖北、内蒙古。

根据各省发布的氢能发展规划,氢能汇发现,大多围绕基础材料、核心装备、先进工艺等,并结合多种清洁制氢路线,在可再生能源制氢、氢气储运、氢气加注、燃料电池等领域,逐步形成制、储、输、加、用全产业链装备开发和产业化生态。

同时,在氢能应用领域,各省也将汇聚燃料电池、整车企业,开展氢燃料电池车辆、车载液氢供氢系统、氢动力无人机、船舶、轨道交通、氢储能、热电联供系统、固定电源、分布式电站、便携式电源、汽车增程器等产业全场景应用示范。

其中,明确未来5-10年氢能规划指标的省份有13个,分别是青海、吉林、福建、辽宁、湖北、天津、安徽、海南、江苏、山西、广西、宁夏、广东。

青海:到2030年,绿氢生产能力达到30万吨,氢能汽车规模超过1000辆,加氢站(包括合建站)超过15座,力争建成1个园区内天然气管线掺氢示范项目。引进或培育50家氢能企业,绿氢全产业链产值达到160亿元。到2030年底,燃料电池动力系统成本降至3000元/千瓦。到2035年,绿氢生产能力达到100万吨,引进或培育氢能企业超过100家,绿氢全产业链产值达到500亿元。

吉林:到2030年,可再生能源制氢产能达到30-40万吨/年,建成加氢站70座,建成改造绿色合成氨、绿色甲醇、绿色炼化、氢冶金产能达到200万吨,氢燃料电池汽车运营规模达到7000辆。氢能产业产值达到300亿元。到2035年,可再生能源制氢产能达到120-150万吨/年,建成加氢站400座,建成改造绿色合成氨、绿色甲醇、绿色炼化、氢冶金产能达到600万吨,氢燃料电池汽车运营规模达到7万辆。氢能产业产值达到1000亿元。2035年可再生能源制氢产能达120-150万吨/年。

福建:2025至2030年,建成10个以上高能级创新平台,培育1—3个百兆瓦级绿电制氢示范项目,建成1—3个氢基绿色船舶燃料加注港口试点示范项目,建设各类型加氢站50座,在港口、园区或城区打造10条运营示范线,燃料电池汽车产量达到6000辆/年。力争形成3万吨/年绿氢生产能力,10万吨/年氢基绿色燃料生产能力,氢能产业总产值突破600亿元/年。2030至2035,形成10万吨/年绿氢生产能力、100万吨/年氢基绿色燃料生产能力,绿氢在福建省氢源中占比达到40%以上。

辽宁:到2035年,全省氢能产业领域国际国内知名的龙头企业超过50家,具有自主知识产权和核心技术的燃料电池发动机产能达到30万台,氢能产业产值突破5000亿元。实现燃料电池比功率大于7.0千瓦/升,成本低于500元/千瓦,电解水制氢耗能量低于4千瓦时/标方。全省燃料电池汽车(含公交车、乘用车、重型卡车、牵引车、环卫车等)保有量达到150000辆以上,燃料电池叉车保有量达到50000辆以上,燃料电池船舶保有量达到1500艘以上,燃料电池轨道交通车辆保有量达到50辆以上,分布式发电系统、备用电源、热电联供系统装机容量达到1000兆瓦,加氢站500座以上。

湖北:力争到2027年,全省氢能全产业链总产值达到1000亿元,其中,氢气产值达到300亿元,氢能应用装备及零部件产值达到400亿元。建成加氢站100座,氢气总产能达到150万吨/年。燃料电池汽车推广量突破7000辆,燃料电池船舶、航空器推广应用全国领先。

天津:到2027年,天津市规划加氢站35座,日加氢能力达48260千克/日,可满足2000辆以上氢燃料电池重型货车使用需求;到2030年,天津市规划加氢站83座,日加氢能力达106260千克/日,可满足4000辆以上氢燃料电池重型货车使用需求。

安徽:到2030年,力争燃料电池系统产能超过30000台/年,燃料电池整车产能超过20000辆/年,加氢站(包括合建站)数量超过120座,氢能产业总产值达到1200亿元。

海南:到2030年,燃料电池汽车保有量约1000辆,加氢站增至15座左右。可再生能源制氢量达到40 万吨/年。

江苏:到2030年,建设加氢站100座以上,氢能基础设施基本完善。推广燃料电池汽车超过10000辆。

山西:到2030年,燃料电池汽车保有量达到5万辆。

广西:展望2030年,力争建成加氢站50座以上。

宁夏:展望2030年,可再生能源制氢能力达到30万吨以上。

广东:到2027年,氢能产业规模达到3000亿元。

具体如下:

安徽

到2030年,基本形成涵盖氢能产业全链条的技术研发、生产制造、检验和检测体系,在清洁煤制氢、规模化可再生能源电解水制氢、储氢装备及材料、燃料电池系统及整车制造等领域技术突破取得显著进展,氢储运及燃料电池技术成熟度和可靠性明显提升。形成以高压气态氢储运、低温液态氢储运为主,多种储运氢技术相互协同的氢储运体系。在交通运输、储能、分布式发电等领域示范应用加快,在部分领域实现规模化应用。制氢成本大幅降低,可再生能源制氢广泛应用,有力支撑碳达峰目标实现。力争燃料电池系统产能超过30000台/年,燃料电池整车产能超过20000辆/年,加氢站(包括合建站)数量超过120座,氢能产业总产值达到1200亿元。

到2035年,可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升,构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态,形成创新能力强、产业化水平高、配套设施完善、示范应用领先的氢能产业体系,打造具有重要影响力的氢能产业发展示范区和集聚发展高地。

江西

2026年到2030年,基本掌握氢能产业核心技术和关键设备制造工艺,产业链基本完备,区域集聚、上下游协同的产业体系逐步成形。产业发展主要特征与国内先进水平差距快速缩小,部分领域比较优势初步显现,多种清洁制氢路线齐头并进发展,电-氢及氢-电系统综合能效显著提高,燃料电池分布式发电、氢储能、氢冶炼、绿氨等示范应用广泛开展,氢能在交通、工业等领域再电气化和深度减碳进程中发挥重要作用,有力支撑碳达峰目标实现。

2031年到2035年,氢能产业发展安全形势稳定,氢能产业规模、质量效益、创新能力进一步提升,产业局部取得重大突破并形成国内领先优势,氢能与电力、交通、工业等多领域广泛实现较高水平融合,可再生能源制氢基本实现市场化,成为全省能源和产业脱碳的重要保障,在能源和产业绿色低碳转型发展中起到有力的支撑作用。

山西

到2030年,燃料电池汽车保有量达到5万辆,可再生能源制氢在交通、储能、工业等领域实现多元规模化应用,形成布局合理、产业互补、协同共进的氢能产业集群,有力支撑我省实现碳达峰。

到2035年,形成国内领先的氢能产业集群。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重大幅提升,为我省能源绿色低碳转型提供坚强支撑。

青海

中期(2026-2030年):氢能产业成长期。产业链趋于完善,初步建立氢能产业集群,应用场景进一步扩大。到2030年,绿氢生产能力达到30万吨,绿氢在储能、化工、冶金、天然气掺氢管线等领域示范应用取得实效,氢能汽车规模超过1000辆,加氢站(包括合建站)超过15座,力争建成1个园区内天然气管线掺氢示范项目。引进或培育50家氢能企业,绿氢全产业链产值达到160亿元。到2030年底,燃料电池动力系统成本降至3000元/千瓦。

远期(2031-2035年):氢能产业壮大期。形成国内领先的氢能制取、储运和应用一体化发展产业集群,构建氢能产业高质量发展格局。到2035年,绿氢生产能力达到100万吨,实现绿氢在工业、交通、能源等领域大规模应用,远距离纯氢外输管道规划建设取得实质性进展。引进或培育氢能企业超过100家,绿氢全产业链产值达到500亿元。

广西

展望2030年,初步建立较为完整的供应链和产业体系,能多元化规模化发展成效明显。制氢方式更加多元,可再生能源制氢应用更加广泛,基本满足全区高纯度氢气供应需求,形成气态、液态、固态、管道等多种储运方式,力争建成加氢站50座以上,各环节成本持续降低。氢燃料电池汽车实现多场景规模化应用,在南方地区形成带动示范效应,氢能船舶、工业领域掺氢等应用场景更加丰富。成功打造一批具有一定竞争力的氢燃料电池汽车企业,形成系列氢燃料电池及整车产品,氢能产业链竞争力明显提升。

展望2035年,基本形成现代氢能产业体系,构建交通、储能、工业多元氢能应用生态,打造氢能全产业链示范区。

湖南

2026-2030年为全省氢能产业市场开拓期,产业集群进一步壮大,形成5-10家具备核心竞争力的氢能企业。氢能产业链特色环节竞争力明显提高,氢能工程机械之都名片基本形成,中部地区氢源基地初具雏形。氢能技术创新体系逐步完善,在制氢、储氢、燃料电池等领域实现阶段性技术突破。氢能示范应用场景进一步拓展,“绿氢”在工业领域的示范应用实现起步。

2031-2035年为全省氢能产业规模化应用期,氢能产业链整体达到国内先进水平。形成完备的氢能技术自主创新和开放合作体系,核心技术实现关键性突破。氢能产供储销网络基本建成,“绿氢”在终端能源消费占比明显提升,为我省能源供应保障以及绿色低碳转型提供有力支撑。

吉林

中期(2026-2030年):全省氢能产业实现跨越式发展,产业链布局趋于完善,产业集群形成规模。到2030年,持续强化和发挥吉林西部国家级可再生能源制氢规模化供应基地、长春氢能装备研发制造应用基地引领作用,推进吉林中西部多元化绿色氢基化工示范基地、延边氢能贸易一体化示范基地建设。加快“白城-长春-延边”“哈尔滨-长春-大连”氢能走廊建设,初步建成全省立体氢能网络。可再生能源制氢产能达到30-40万吨/年,建成加氢站70座,建成改造绿色合成氨、绿色甲醇、绿色炼化、氢冶金产能达到200万吨,氢燃料电池汽车运营规模达到7000辆。加大氢燃料电池在热电联供、备用电源、应急保供、调峰、特种车辆上的应用。引进或培育5家燃料电池电堆及零部件企业,推动产业链重点环节产品自主化,其中,龙头企业3-5家。氢能产业产值达到300亿元。

远期(2031-2035年):将吉林省打造成国家级新能源与氢能产业融合示范区,在氢能交通、氢基化工、氢赋能新能源发展领域处于国内或国际领先地位,成为全国氢能与新能源协调发展标杆和产业链装备技术核心省份,“一区、两轴、四基地”发展格局基本形成,氢能资源网格化布局延伸全域,提升通化、白山、延边等地资源开发利用水平。依托延边氢能贸易一体化示范基地,“哈尔滨-长春-大连”氢能走廊,开展相关能源化工产品和装备向国内外销售,打造国内氢基产品贸易增长极。可再生能源制氢产能达到120-150万吨/年,建成加氢站400座,建成改造绿色合成氨、绿色甲醇、绿色炼化、氢冶金产能达到600万吨,氢燃料电池汽车运营规模达到7万辆。氢能产业产值达到1000亿元。2035年可再生能源制氢产能达120-150万吨/年。

海南

到2030年,氢能产业试点示范期。氢能产业技术创新 能力显著提升, 以可再生能源制氢为主的供应体系初步建立,产业布局合理有序,在交通、航天、化工、能源等领域 形成多元的应用场景。燃料电池汽车保有量约1000辆,加氢站增至15座左右。可再生能源制氢量达到40万吨/年。

到2035年,氢能产业应用推广期。产业发展总体达到 国内领先水平,氢能关键技术与国际先进水平基本同步,可 再生能源制氢规模化应用成效显著,在交通、航天、化工、 能源等领域实现应用推广,为全国能源绿色化转型发展提供 海南氢能贡献。

四川

到2030年,氢能产业技术创新体系更加完备,高端装备实现全面自主化,可再生能源制氢及供应体系初步建成,氢能在高寒、高海拔地区初步实现规模化民用,在冶金、液氢、绿氢耦合氨醇、炼化、轨道交通、内河航运、低空飞行等领域应用水平进一步提高,初步构建水风光氢天然气等多能互补的新型能源体系,有力支撑碳达峰目标实现。

到2035年,可再生能源制氢广泛应用,绿氢在终端能源消费中的比重明显提升,初步建成国内主要绿氢供应基地,成为具有全国影响力、具备四川特色的氢能高端装备研发制造及综合应用高地。

福建

2025至2030年为起步发展期。建成10个以上高能级创新平台,培育1—3个百兆瓦级绿电制氢示范项目,建成1—3个氢基绿色船舶燃料加注港口试点示范项目,建设各类型加氢站50座,在港口、园区或城区打造10条运营示范线,燃料电池汽车产量达到6000辆/年,实现氢能规模化商业应用。优先推进用于海运动力燃料的绿色甲醇项目,优先攻关相关核心技术,加快中试、小规模产业化,提升转化效率,降低生产和储运成本,形成产业竞争优势,培引科技领军龙头企业,形成规模化氢基绿色燃料供应基地。力争形成3万吨/年绿氢生产能力,10万吨/年氢基绿色燃料生产能力,氢能产业总产值突破600亿元/年。

2030至2035年为快速跃升期。全省氢能产业进入快速发展阶段,规模质量效益全面提升,形成10万吨/年绿氢生产能力、100万吨/年氢基绿色燃料生产能力,绿氢在福建省氢源中占比达到40%以上,建成东南沿海重要的绿氢及氢基绿色燃料供应基地、输运枢纽和加注中心,形成涵盖交通、储能、工业等多元应用场景的产业体系,总产值突破3000亿元/年。

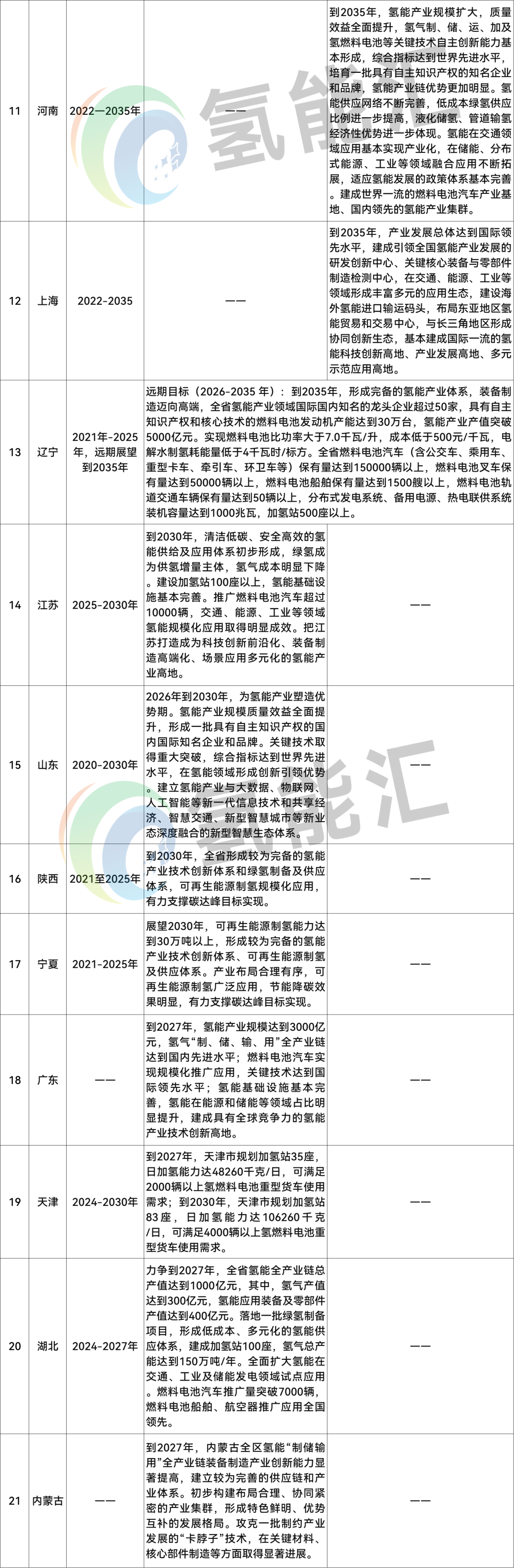

河南

到2035年,氢能产业规模扩大,质量效益全面提升,氢气制、储、运、加及氢燃料电池等关键技术自主创新能力基本形成,综合指标达到世界先进水平,培育一批具有自主知识产权的知名企业和品牌,氢能产业链优势更加明显。氢能供应网络不断完善,低成本绿氢供应比例进一步提高,液化储氢、管道输氢经济性优势进一步体现。氢能在交通领域应用基本实现产业化,在储能、分布式能源、工业等领域融合应用不断拓展,适应氢能发展的政策体系基本完善。建成世界一流的燃料电池汽车产业基地、国内领先的氢能产业集群。

上海

到2035年,产业发展总体达到国际领先水平,建成引领全国氢能产业发展的研发创新中心、关键核心装备与零部件制造检测中心,在交通、能源、工业等领域形成丰富多元的应用生态,建设海外氢能进口输运码头,布局东亚地区氢能贸易和交易中心,与长三角地区形成协同创新生态,基本建成国际一流的氢能科技创新高地、产业发展高地、多元示范应用高地。

辽宁

远期目标(2026-2035 年):到2035年,形成完备的氢能产业体系,装备制造迈向高端,全省氢能产业领域国际国内知名的龙头企业超过50家,具有自主知识产权和核心技术的燃料电池发动机产能达到30万台,氢能产业产值突破5000亿元。实现燃料电池比功率大于7.0千瓦/升,成本低于500元/千瓦,电解水制氢耗能量低于4千瓦时/标方。全省燃料电池汽车(含公交车、乘用车、重型卡车、牵引车、环卫车等)保有量达到150000辆以上,燃料电池叉车保有量达到50000辆以上,燃料电池船舶保有量达到1500艘以上,燃料电池轨道交通车辆保有量达到50辆以上,分布式发电系统、备用电源、热电联供系统装机容量达到1000兆瓦,加氢站500座以上。

江苏

到2030年,清洁低碳、安全高效的氢能供给及应用体系初步形成,绿氢成为供氢增量主体,氢气成本明显下降。建设加氢站100座以上,氢能基础设施基本完善。推广燃料电池汽车超过10000辆,交通、能源、工业等领域氢能规模化应用取得明显成效。把江苏打造成为科技创新前沿化、装备制造高端化、场景应用多元化的氢能产业高地。

山东

2026年到2030年,为氢能产业塑造优势期。氢能产业规模质量效益全面提升,形成一批具有自主知识产权的国内国际知名企业和品牌。关键技术取得重大突破,综合指标达到世界先进水平,在氢能领域形成创新引领优势。建立氢能产业与大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术和共享经济、智慧交通、新型智慧城市等新业态深度融合的新型智慧生态体系。

陕西

到2030年,全省形成较为完备的氢能产业技术创新体系和绿氢制备及供应体系,可再生能源制氢规模化应用,有力支撑碳达峰目标实现。

宁夏

展望2030年,可再生能源制氢能力达到30万吨以上,形成较为完备的氢能产业技术创新体系、可再生能源制氢及供应体系。产业布局合理有序,可再生能源制氢广泛应用,节能降碳效果明显,有力支撑碳达峰目标实现。

广东

到2027年,氢能产业规模达到3000亿元,氢气“制、储、输、用”全产业链达到国内先进水平;燃料电池汽车实现规模化推广应用,关键技术达到国际领先水平;氢能基础设施基本完善,氢能在能源和储能等领域占比明显提升,建成具有全球竞争力的氢能产业技术创新高地。

天津

到2027年,天津市规划加氢站35座,日加氢能力达48260千克/日,可满足2000辆以上氢燃料电池重型货车使用需求;到2030年,天津市规划加氢站83座,日加氢能力达106260千克/日,可满足4000辆以上氢燃料电池重型货车使用需求。

湖北

力争到2027年,全省氢能全产业链总产值达到1000亿元,其中,氢气产值达到300亿元,氢能应用装备及零部件产值达到400亿元。落地一批绿氢制备项目,形成低成本、多元化的氢能供应体系,建成加氢站100座,氢气总产能达到150万吨/年。全面扩大氢能在交通、工业及储能发电领域试点应用。燃料电池汽车推广量突破7000辆,燃料电池船舶、航空器推广应用全国领先。

内蒙古

到2027年,内蒙古全区氢能“制储输用”全产业链装备制造产业创新能力显著提高,建立较为完善的供应链和产业体系。初步构建布局合理、协同紧密的产业集群,形成特色鲜明、优势互补的发展格局。攻克一批制约产业发展的“卡脖子”技术,在关键材料、核心部件制造等方面取得显著进展。

参考资料:国家发展改革委、国家能源局,以及各省政府官网

来源:氢能汇

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...