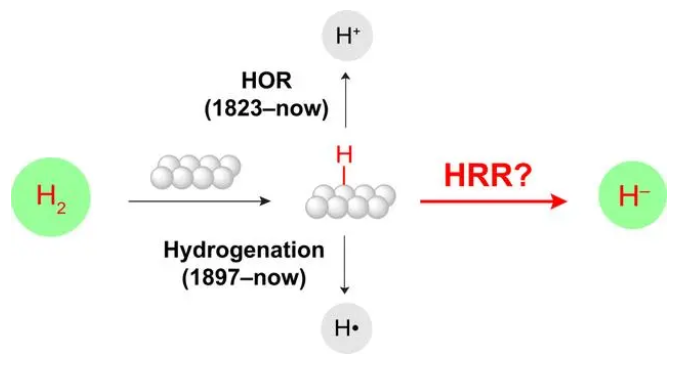

200 年之前,氢气催化首次被提出。1823 年,第一个氢气催化反应于由一名德国科学家发现。他发现金属铂可以催化氢气和氧气的反应生成水,也就是现在常说的氢气氧化反应(HOR,Hydrogen Oxidation Reaction),而这也是当代氢能产业最核心的化学反应。

大约一百年前,法国科学家发现了另一类氢气催化反应——氢化反应(hydrogenation),其目前在石油、食品、医药等化工产业有着极为广泛的应用。

在这两大类氢气催化反应中,前者是用金属催化剂将氢气直接转换为质子(氢正离子,H+),后者是将氢气直接转化为氢原子(H-atom)。

但是,与之相对应的将氢气直接催化转化为氢负离子(H—,氢的第三种形态)的反应,至今却鲜有报道。

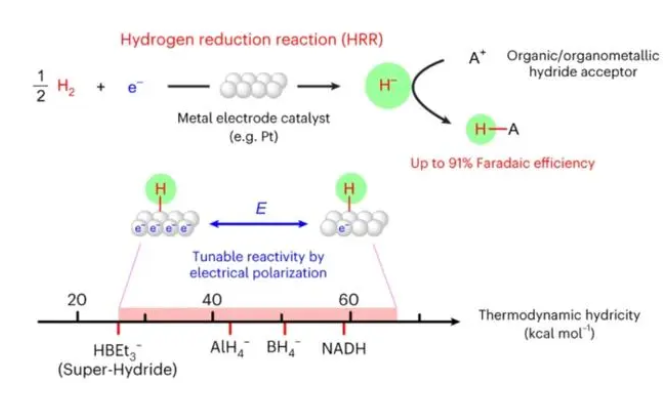

在麻省理工学院(MIT)王海旭博士和所在团队的研究里,他们首次发现并阐明了一个全新的电催化反应——氢气还原反应(hydrogen reduction reaction,HRR),即在金属电极催化剂和负电压的作用之下,可以将氢气直接还原为氢负离子。

该反应始于氢气在金属比如铂表面解离成氢化物,这种金属氢化物起初具有氢原子属性,但是当在金属表面加负电压时,这种金属氢化物便会具有越来越多氢负离子的特征,从而可以实现氢负离子的转移。

氢负离子在诸多领域中都起着重要作用,比如生物体内的辅酶 NAD 就是依靠转移氢负离子“施展本领”。在有机合成反应中,氢负离子还原也是极为常用的一类反应。

而在能源和碳中和领域里,氢负离子也可用来捕获二氧化碳以便形成甲酸根,从而实现化学固碳。氢负离子本身并不稳定,因此在以往的反应中,通常都是使用氢化铝锂等小分子试剂,来实现均相的氢负离子转移反应。

但是,这些小分子试剂仍然存在诸多问题,比如就原子质量的经济性而言,由于需要传递的氢负离子原子质量仅为 1,而常用的氢负离子试剂的原子质量,通常都在四十到两三百甚至更高,因此每传递一个氢负离子都会产生大量的废料。

有趣的是,工业上大部分的氢负离子试剂,最终都由氢气通过多步反应合成而来,其中涉及到使用当量的金属钠或锂等强还原剂。

而该团队的 HRR 方法大大简化了合成步骤,其以氢气为简单易得的氢源,采用一步催化法就能将氢负离子转移到目标产物。而使用金属电极和电催化的策略,则能取代传统的当量强还原剂的方法。

此外,作为全新的异相氢负离子转移反应,他们还发现了 HRR 的独特之处。即在传统的均相反应中,每种小分子试剂都具有固定的反应活性,因而通常需要合成新试剂来满足不同的反应活性要求。

而在 HRR 反应之中,课题组发现根据所加电压的不同,金属表面氢化物的反应性是高度可调控的。简而言之,电压越负、氢化物就越偏向表现为氢负离子,其反应性也就越高。

实验中,该团队发现通过调节同一块铂电极的电压,其氢负离子转移活性能和最活泼的小分子试剂之一 Super-Hydride 相媲美,同时也可以弱至生物体的辅酶 NAD。

而且,由于电压是可以连续调控的。理论上,金属表面的氢化物活性也可以实现连续调控,进而有望实现很多小分子试剂所不能达到的特定反应活性和选择性要求。

如前文所说,在现实工业生产之中,氢负离子的应用可谓非常广泛。譬如在有机合成中,该团队希望使用简单易得的氢气和 HRR 电催化,来取代较为复杂、以及需要当量使用的小分子试剂。

在碳中和产业中,则有望使用 HRR 实现新的固碳电催化方法,包括一步制得高纯度甲酸,以及将 HRR 与其他反应相串联,从而将二氧化碳高效转化为高价值产物。

同时,课题组也在关注生物酶催化领域,在工业中大部分的酶催化反应都涉及到使用辅酶 NAD,因此他们希望用 HRR 来实现 NAD 的催化循环,从而避免使用昂贵的 NAD 做为当量试剂。

此外,许多金属氢化物比如氢化镁都是高效的储氢材料,该团队也在尝试用全新的 HRR 方法来合成这些氢化物材料,从而实现储氢放氢的循环。

王海旭表示:“这个课题是我和导师在一次 Zoom 视频会议中聊天产生的想法,当时我们意识到可以使用金属表面氢化物进行氢负离子转移,以及通过调节电压或许能够调节反应活性。”

这次线上会议的背景是:当时王海旭刚进课题组,手上有另外四五个课题,做得都不太成功也比较迷茫。

当天刚从意大利开会飞回来的导师,马不停蹄地和王海旭开会,并详细和他分析了每一个课题以及对应的前景。

聊完所有课题之后,王海旭提出了本次课题,导师随即表示很感兴趣。随后,王海旭决定放弃手头所有的课题,转而专注于这个全新的课题。“从中我学到的就是,放弃课题和选择课题同等重要。”王海旭说。

具体到研究执行上,本次课题的关键在于:如何实现真正的金属表面氢负离子转移。而在之前,从未有人清楚地展示过这一反应。

最终,靠着王海旭在博士期间积累的小分子设计经验,他成功找到一种比较好的氢负离子试剂。之后,他围绕电化学开展了深入研究,尽管研究内容比较偏向理论化,但是王海旭依然乐在其中。

“不过特别要感谢的是我的课题组,尤其是 Bryan Tang(邓玉华)和 Wei Lun Toh(杜伟伦),他们给我提供了特别特别多的帮助,他们是这个课题成功的关键中的关键。”其表示。

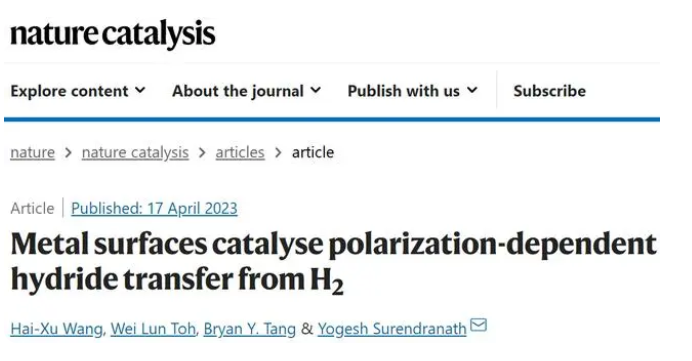

最终,相关论文以《金属表面催化 H2 的极化依赖性氢化物转移》(metal surfaces catalyse polarization-dependent hydride transfer from H2)为题发在 Nature Catalysis,王海旭是第一作者,MIT 教授约格·苏伦德拉纳特(Yogesh Surendranath)担任通讯作者[1]。

回看历史,两百年前人们发现了 HOR,但是最初只是被用于制造灯泡。一百年前人们发现的氢化反应,最初只被拿来用于硬化脂肪酸。

在当时,恐怕几乎没人能够预料到如今这两个反应在能源产业以及石油等许多化工领域起着举足轻重的作用。“而如今的 HRR 更像是一个新生的婴儿,我真心希望这一科学上的小小突破在不久的将来可以带来技术上的巨大飞跃并造福于人类。”王海旭表示。

目前,王海旭和同事仍在寻找应用类的课题。他主要在思考两个问题:一是能否在不使用电化学方法的情况下,就可以实现异相氢负离子转移;二是氢负离子转移是否涉及到量子隧穿效应。而这也将是他继续探索的目标。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...